你会给《小星星》配和弦吗?

(本文来源:公众号“EastmanGuitars”;原创作者:莫索先)

你会为一段旋律编配和弦吗?应该说弹过一些吉他的朋友都能简单配几个,比如1331155这么一段旋律,配一个 I 级大三和弦。在编配理解上也就是说取一段旋律里最常出现的音,看看和哪个和弦的调内音重复的多,就配哪个。

让我们以一首大家都很熟悉的《小星星》为例,看看除了上述这种是是而非的编配方法,如何科学的按部就班的把和弦配得精彩!

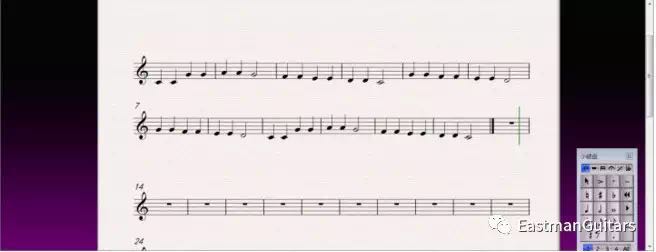

第一步你需要唱出这段旋律:

唱过以后,你会发现有几个地方有点一句结束的感觉,那个地方往往就是Cadence的落点,用比喻的话就是音乐的标点位置,有可能是半终止式V级,有可能是终止式V-I。

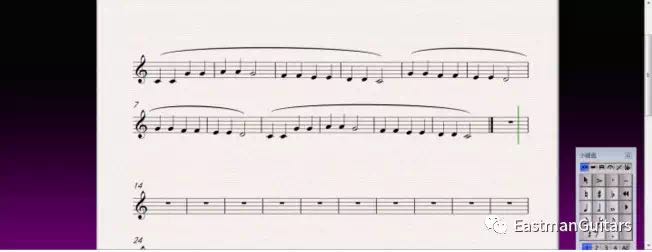

所以第二步你要断句:

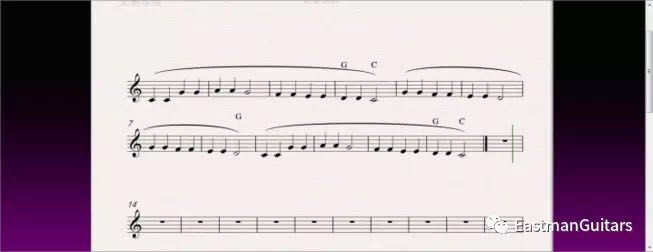

如上面所说的,一句的终点往往是Cadence的落点,我们就可以根据和声知识,先把终结的和弦填上。半终止制造紧张,解决在一首作品的属音上,使用的是主调中的第V级和弦,如例子主调为C大调,因此V级是G。终止式制造音乐结束的感觉,解决在主音上,使用V级和 I 级的连接,所以在最末尾分别用G和C。

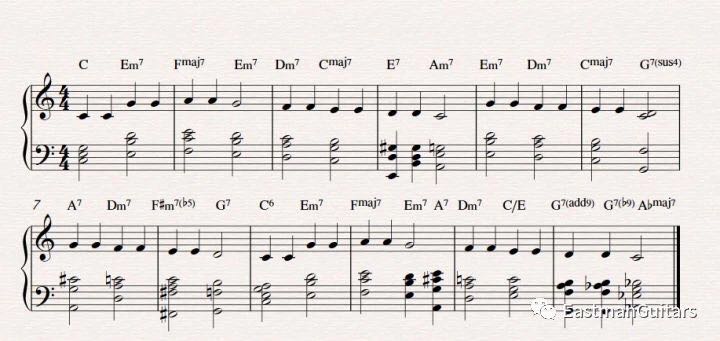

好了基本的标点已经有了,那我们开始观察这段旋律,它是4/4拍,一个小节的第一个音为重拍,为了律动与和弦的频率相合,我们先为重拍加上一个和弦,而这个和弦需要与旋律的其中一个音相符。在和声学中,最基本和最重要的有三个和弦,分别是I级,IV级和V级。我们先考虑用它们。

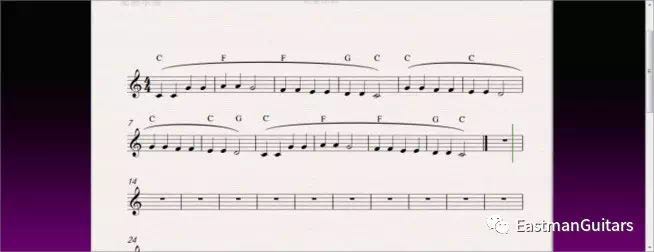

第一小节是开始,有Do、Sol两个音,于是我们考虑C大调的I级C,它正好有这两个音,而且作为开始用最稳定的I级在音乐中非常普遍。第二小节有两个La,我们先考虑最主要的三个和弦,于是采用IV级F,因为只有它用La这个音。其余小节如此类推,可以得到:

填入以后我们还发现小节中有的音不存在已有的和弦中,比如说第二小节的Sol,而且它时值两拍,落在小节的次重拍上,于是我们可以判断还缺了一个和弦,也就是说和声的频率是每小节两次。于是我们按照上个步骤的推理,填入和弦:

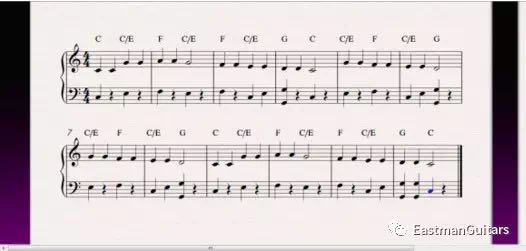

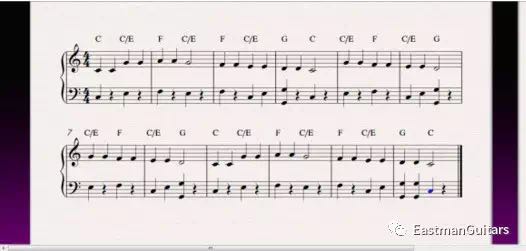

唔,和弦齐了,可以说是配好了,但听起来好像有点呆板而单调,问题出在低音线上(bass line)。因为音乐是有它的一套和声规则,如果声部之间出现冲突,会破坏听感。而这些“冲突”就是指如平行八度、五度这些和声学上的“错误”。于是我们开始修改低音线,让它更流畅。因为低音的变化,和弦也跟着变化,而开始使用转位:

灵活使用和弦的转位,可以使低音走向更加的符合逻辑:就是让它尽量接近圆滑的、由点组成的线段,各个音之间尽量呈现级进(不动或者半音、2度),避免频繁的大跳(三度以上的大跳);让它尽量避开与旋律的平行移动,制造它与旋律线的反向进行,比如第五小节,旋律从Sol到Fa下行,那低音就从Mi到Fa上行。以上就是古典和声学的规则,配和弦到这里就算大功告成了。

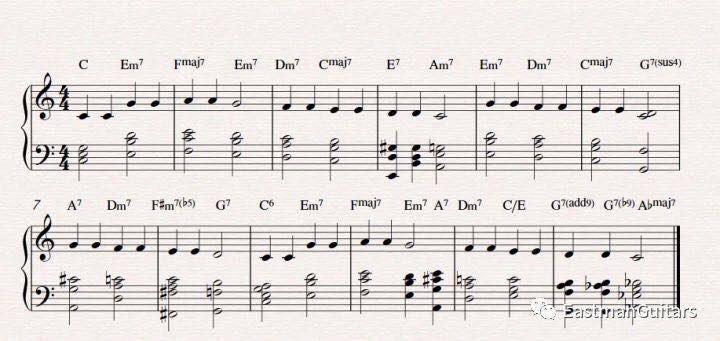

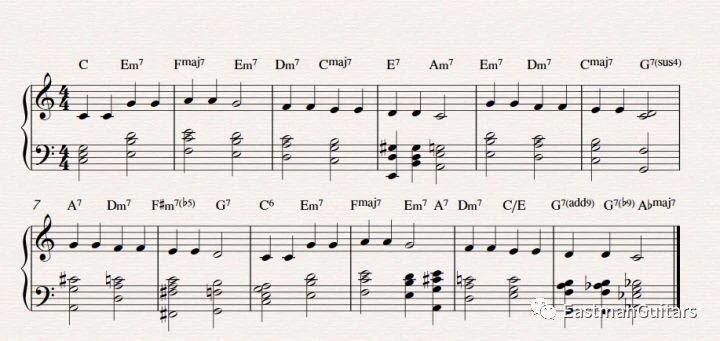

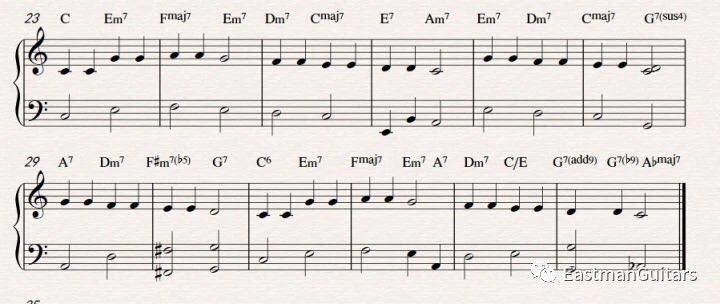

当然,这样听起来还是有点大路货,规矩是规矩了,也算好听,但好像还缺了点什么。对,在黑人流行音乐中,他们把这些基本的三和弦叫作“Slim chord”,而把加入了众多和弦外音、色彩音的丰富和弦叫作“Fat chord”,于是就有了爵士和声的重新改编,以下是我改的版本:

在爵士和声中不需要遵守一些古典和声的规则,比如说和弦的平行移动。其实古典和声也可以把和弦配得很丰富,莫扎特一样把三和弦玩得出神入化,仅仅是几个和弦外音就使音乐变得奇妙无穷。从倒数第二步到最后一步的爵士和声改编,思路如下,首先我们来看看原来的低音线是怎么样的

这条低音线比较圆滑,从第一小节到第四小节,Do-Mi-Fa-Mi-Fa-Do-Mi-Sol-Do,没有多少大跳,最大限度只三度的小跳和最后终止式的四度。 再看看第三小节,第一音Fa,我们是可以考虑让它下行变为Re的,这个小节的第一个和弦就成了Dm(II级)。但在原来的三和弦基础上,会出现平行五度的错误,于是在原有版本中我们还是留在F。

这是经过修改的爵士和声版本的低音线。可以发现我们在第三小节采用了II级。为什么可以呢,因为爵士和声是以七和弦为每个音级的基础和弦的,每个和弦基本上都是构筑在七和弦之上。七度音给和弦带来了开放的感觉,本来七度音是有强烈的被解决倾向的,它很想回到主音上。如果你哼一句旋律,唱到Si(7)的时候,就很自然的唱下Do(1),这就是自然解决倾向。现在七度音带来了开放的感觉,就把平行五度的听感弱化了。在非裔美洲人的音乐和爵士中,把这叫作是“平行主义”,它强调的是和弦平向移动的色彩,而不会管古典和声学的“错误”,它的听感相对于古典和声是“非理性”的。同样的例子大家可以从《粉红豹》的主题或者《So What》中见到。于是,我把C/E、F变为Em7和Fmaj7就有解释了:爵士和声的基础是七和弦,将所有的和弦都加入七度音。

继续分析我新的低音线。在作品中,决定一个和弦的基础是它的最低音,最低音和根音及其他音共同构成了和弦。因此,我们配和弦,首先以实际的最低音为基准。低音线圆滑的意义在于使它富有歌唱性。把它写得像旋律一样,同时又要保证它与旋律线不冲突,有更多有趣的对比和逻辑关系:对比:旋律线上行,低音线下行。逻辑关系:旋律—Do,Re,Mi;低音—La,Si,Do;Do—La之间呈三度的关系。所以会有第一到第四小节的旋律线和低音线的同向移动,他们符合逻辑关系;第七小节的反向进行,他们符合对比。

现在我们再看上图的第四小节,那里究竟发生了什么事。首先,爵士音乐中是不喜欢规矩、习惯的听感,它会尽一切努力打破这种思维,然后利用听众的惯性给你制造意料之外情理之中的惊喜。第四小节,我们本来是期待一个终止式V-I(G-C),如第一个版本那样的。但这里爵士和声却把C换成了Am7,而Am7恰好是C大调的VI级和弦,让Am代替C,句子的行进就变成了V-VI行进阻碍(G-Am),这在音乐中是很常用的,例子有久石让的幽灵公主《もののけ姫》最后两句相同乐句的反复。这也是所谓“VI级是I级的代理和弦”的由来之一。而在爵士中,为了给Am7的色彩预备,我们不采用C大调的V-VI,而是从A和声小调中给Am7做预备,所以采用的是A和声小调的V-I进行。于是就有E7,A和声小调的V级。这就是离调原理。同理,第七小节,我们用同样的方法,为了得到Dm7的色彩,从D和声小调的角度考虑,得到A7这个V级;第八小节,从G大调的角度考虑,得到F#这个V级的转位。当然,这种和弦的改动,尽量要让旋律线的音都包含进和弦里,至于中间的音,就由你个人发挥了。

这样低音线就变得丰富,适当地进行一些跳进,并出现半音的上下行,变得更有趣了。但能不能再有趣一点呢,可以的:

我们来看第四小节,如果低音线太过没有起伏了,会让音乐太过平缓而无趣。于是我们把低音调整一下,给它在E7这个和弦内进行一些运动。原来的低音可以换成E7中的任何一个音,即:Mi,Sol#,Si,Re。这里为了向第三拍的La靠拢,我选择在它前面用一个Si,这样两者就很靠近。在第十小节,我为了得到Dm7,我就运用上面提到的离调原理,先来一个A7,同时也把这个持续两拍的音加入一个新的和弦,让它显得不那么“空”。

最后看看最后一个小节。首先G7(9)到G7(b9),我选择让La作一个小小的运动,从La向降La运动,让低音在静止的时候,和声上也有一点变化。最后的Abmaj7是什么回事?编曲的老师们应该很熟悉了,那就是所谓的降VI级,但在爵士中,我们是把它解释为C和声小调的V-VI进行,借用了另一个调的色彩。

全部评论(共0条)