之前写的《伴随我的那些吉他》系列收到了许多爱好者以及业内读者的反馈。虽然这个系列的文字已经完结了有约两年,但是我的吉他生活仍在继续着,与制琴师、收藏家、代理商们的思维碰撞从未停止过,让我想把这过程中的思考与感悟记录下来与读者分享。我把这个系列起名叫《阅琴》,正所谓阅尽千帆,其实到最后是阅生活、阅自己。

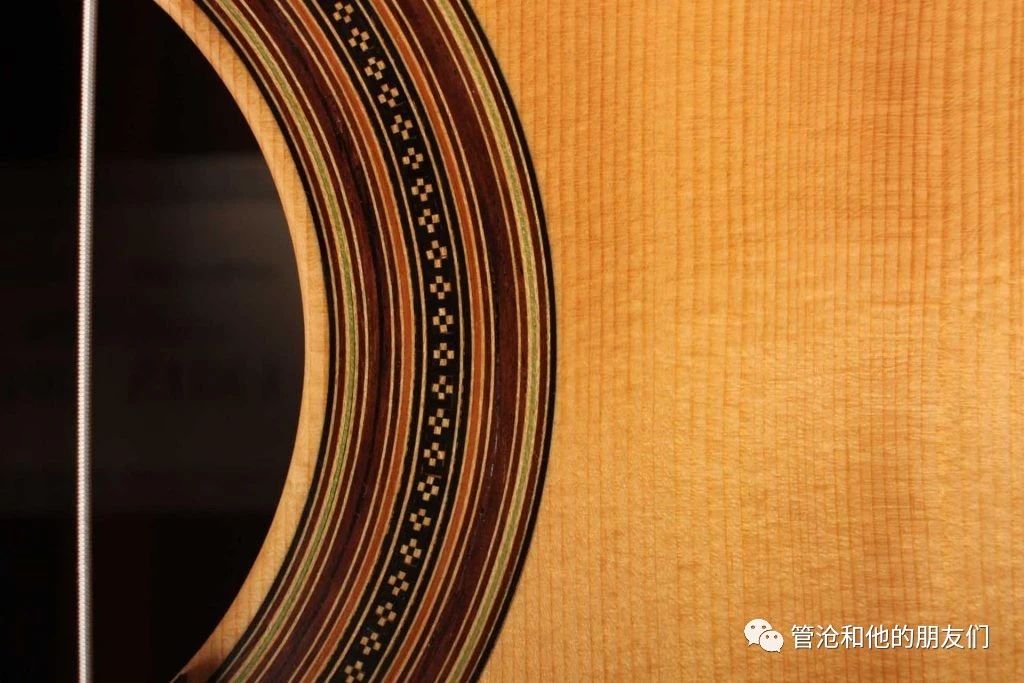

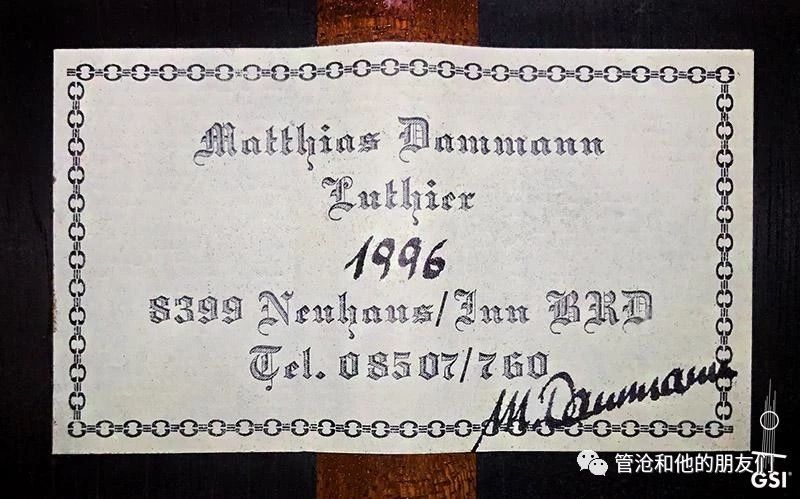

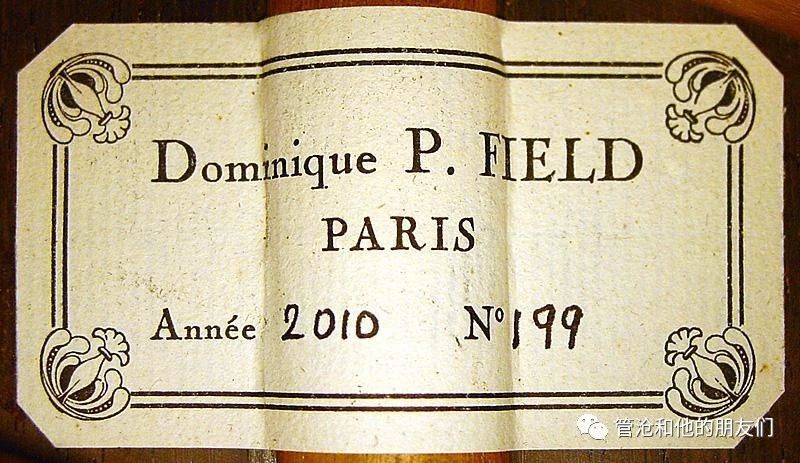

常常会有人和我咨询一些吉他的价格。有的人觉得一支吉他几万块好贵,可以买一台钢琴了。我会开玩笑地说,如果以体积和重量来看,吉他可能并不算什么性价比很高的东西。乐器都不能算,或许应该去买一台小两箱汽车,或是一卡车西瓜。当然上述提到的吉他是指真正的手工吉他。很多人不是太清晰这里面的概念。我们通常把吉他分为手工琴、工坊琴和工厂琴。当然还有一种分类是按照材料类型来分的,就是我们大概更熟知一点的全单琴、面单琴和合板琴。但后者这类分法在手工琴中基本没意义。手工琴的定义是所有工序都由单一的独立制琴师全手工或小部分借助机器完成的琴。重点在于“单一的独立制琴师”。他把控着每一个环节和最终的结果。工厂琴顾名思义,是在工厂流水线中按固定标准批量完成的。工坊琴是介于二者之间的一种折中策略。很多人有种习惯性的思维,就是用通过用料来判断价格和价值。比如常有琴友很关心背侧板是巴西玫瑰木还是印度玫瑰木,面板是不是有熊爪纹。然后就会有这样的一些困惑,同样的等级的材料,怎么手工琴会比工厂琴贵出那么多?也有厂商利用这种思维,以材料为卖点,用特别绚丽的木料来生产一些限量版吉他,以极高的价格出售。那怎样过的价格才是合理的呢?我们把材料和作品的关系放到后面的文章里来聊。先来看看价格是怎么产生的,以手工琴为案例。手工琴制琴师都是独立的工匠。按照常规的平均测算,当今一个普通独立制琴师(超一流大师不算在内)一年的满负荷产量在20支琴左右。在国内,如果每支琴产生5000元的利润,他的年收入为10万元。勉强解决温饱。如果要过得稍微有点尊严,每支琴须产生10000元利润。而制作一支用料上乘的吉他,成本10000是很正常的。那么这支吉他的基本定价就为20000元。也就是说,每支吉他20000元可以维持他的生活。当然,最终决定价格的因素,是供需关系。他得有一年20支的需求量。对于一个新入行的制琴师而言,这无疑是困难的。所以他一方面需要压低自己的售价,另一方面需要拓展出货的渠道,便捷的方法是寻求代理商。而代理商要确认这个吉他确实够好,同时会要求有足够的利润趋势他去开拓渠道推广这个吉他。那么假定代理商说卖出每支吉他他也想要10000的利润,那么这个吉他的定价就会变为30000元。如果30000元在市场上需求量不大,那么制琴师很可能需要一定程度上让出自己的利润,或者代理商觉得制琴师的潜力大,也可能适当压低自己的利润。总之就是在各种因素造成的动态平衡下逐步确立起来的价格。核心其实是供需,并且没有人是免费劳动的。在以上的推演中,我们不难发现,其实在国内的消费水平下,30000元左右是一个较成熟的制琴师的打底零售价格。我们会发现有些低于10000元售价,也宣称是全手工的吉他。那这位制作者可能不是以制琴为主要职业的,或者他还不是一位工艺成熟的制作者,以压缩成本(比如用料减配)和低价来拓展客户。对于国外更为成熟的制琴师,他们所在地的消费水平更高,制作成本本来就更高,加上运输关税等等折腾,价格更高是很正常的事情。再回到供需关系。知名的制琴师的作品通常有着难以超越的品质的(当然,这个品质的含义是广泛的,并不能简单地直接和乐器的性能挂钩,还包括行业地位、审美趣味、商业炒作等等因素)。演奏家和爱好者对卓越品质的追求是无止境的,而超一流制琴师的产量就那么一点点。这就造成他们的琴供不应求。超一流的制琴师往往比任何其他人都精益求精,他们每支作品的工时很长,产能极小。像MatthiasDammann、Dominique Field 这样的大师,每年只有五六支的产量,其中一两支是供给固定代理商的,私人订单则排到了将近二十年。人们愿意加价来获得他们的吉他,他们自然占据了市场行情的顶端。尽管跳过代理商跟制琴师们直接订琴价格会比市场行情价低一些,但这是以二十年的等待为代价的,而且那是幸运的情况下,你无法判断未来的二十年会发生什么。也有些一流制作家展现出强大的自信,放缓了制作的节奏。记得大约8年前,我在法兰克福偶遇德国著名制作家Gernot Wagner。那时他的吉他已经跻身行业最为抢手的乐器之行列。当谈到他的产量时,他风趣地说:“并不是我做不出更多的琴,可是为什么要让自己那么辛苦呢?我可以少做一点。”功成名就者就是这么任性。这也是供需关系带来的,当你达到了那样的高度,而订单可以持续到你退休,那确实可以稍微放松一下。而像Greg Smallman这样的反商业化制琴师,则努力地通过科学的方法来提高他的产能,让价格维持在合理范围。两年的交货期降低了Smallman吉他的稀缺性,防止了过度炒作。他厌恶自己的琴被作为商品倒卖,代理商就是他的“仇人”。在和他订琴期初,他会要求客户提供关于自己尽可能多的信息,以确定这支琴是被专业人士用于演奏的。如果发现是用于牟利,则立刻放入通讯黑名单,不再来往。所以我们看到代理商手上的Smallman无一例外都是代客户出售的二手琴。当然,这是行内少有的与代理商为敌的怪咖,纯粹得可爱。国内也有这样纯粹的反商业制琴师,比如达凌和达伟兄弟俩。这都是需要勇气的。简单地说,在市场经济里,只要有人买账,什么价格都是合理的。在市场化的过程中,我们能发现很多被忽视的诉求(例如身份认同感)。其实每一分价格都在满足某一些内在诉求,希望以后有机会可以深入地和读者探讨。当然,合理并不代表我完全认同,因为很多诉求是相互矛盾的。而我将在之后的文字里聊聊手工琴和工厂琴最重要的差别在什么地方。

责编:雨晨

文章转载自公众号:管沧和他的朋友们

(长按可阅读原文)