如何理解或者去定义什么是好音乐?

(本文来源:公众号“HaruAir”;作者:HaruAir)

有的时候就很不明白,音乐做出来不就是为了大众聆听的吗?然而为什么那些抖音爆红的《学猫叫》《佛系少女》等会被人频频吐槽,音乐的目的不是被人传唱嘛?传唱度高难道就不是好音乐吗?而那些已经很有名的音乐人唱的歌就都是好音乐吗?其中专业音乐人很多的歌并没有所谓的网红音乐传唱度高!

——摘自知乎问题

专业音乐人很多的歌并没有所谓的网红音乐传唱度高,这是事实,但这个问题是双向的,一方面是创作者,一方面是听众。专业音乐人制作的优秀作品没有被发掘跟听众也有关系,毕竟咱们国内多数的受众质量还是没有那么高的……再来,很多人听音乐就是为图个乐,其实也没有多少人会去研究什么和声。

无论是音乐还是绘画等其他形式的艺术,它们都没有对与错之分,它们所有的,只是好听好看,或者不好听不好看的区别。

那么对于音乐,什么才是“好”,什么又是“不好”呢?

艺术审美本来就是一个很个人化的东西,每个人因为其生活阅历不同、环境氛围不同所导致的个人审美也是完全不同的。另外,这些艺术的“好”与“不好”也并不是靠传唱量和播放量来评定的。

从主观角度来说,只要这首歌是你个人是你自己喜欢的,那它就是好的。

作为用户而言,使用冰箱评价冰箱还得必须自己去学会制造冰箱吗?不需要。同样作为一个听众而言,他只需要把关注点放在自身的体验感受上就可以了,自己听着好听自己喜欢就不用管其他人怎么评价这个东西的了。

但是从客观角度来说,好的音乐又包含太多参考性因素。比如,这首歌它的编曲是否新颖、作曲是否老套,再者它是否是拼凑或者抄袭,它对于提高听众审美有没有帮助等等。

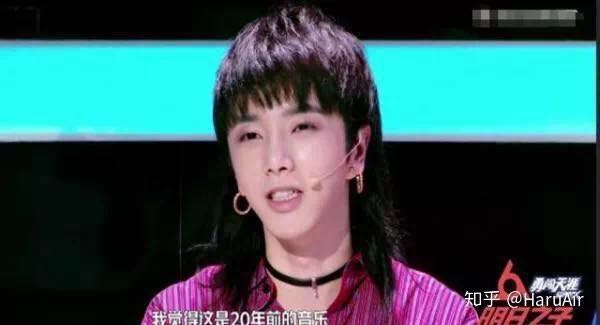

举个例子,在《明日之子》中华晨宇对李袁杰以及晓月老板的点评。

李袁杰和晓月老板的歌你能说不好听吗?你能说传唱量不高吗?应该不能。他们的歌都有很大的传播量,也有很多人喜欢,这就是大家基于现阶段自身审美水准从主观上的喜欢。这些歌会被人喜欢会有那么大的传播量,跟其作者的审时度势应该分不开关系,他们应该是考虑到了听众们的喜好。

但华晨宇是完全站在一个专业的、负责的音乐人的角度来做点评。

如果斟字酌句,《离人愁》中的一些词确实会有些许不恰当,从曲式上来看,它也许有着过多的拼凑感。而对于晓月老板来说华晨宇更是一针见血,这是二十年前的音乐。

传唱度高自然好,可与之附带的是对于听众们的引导。在这里就又得分开来讲,一部分听众有自己的审美,他们听这些歌就是图个新鲜好玩,而另外一些更年轻更稚嫩的孩子们,也许就会被这样的音乐所误导。

对于那些还没有定性的孩子,他们的音乐审美能力是很容易被带跑的。比如说时下《学猫叫》很火,大家都在听,那他也去听,这就会使他认为这样的音乐就是“好”的。与此同时,一些专业的音乐人带着更精良更前卫的音乐给他听时,他反而就会不是那么容易接受,这会使他觉得这种更复杂更精良的音乐是“不好”的,因为这跟他以前听的《学猫叫》不一样。

音乐没有对与错,只有好听和不好听的区别,但这个区别又无法统一成一个标准答案。

但就对于每一位真正的音乐人、专业的音乐人来说,你所创作出的东西应当是更加专业更加认真的,只有这样的音乐,无论是对于音乐创作者自己还是听众来说,才都是好的。

你可以弘扬民族文化,把民族精髓融入你的作品中,但这些并不是说你自己一点基础乐理都没有只靠拼拼凑凑就可以去骗流量了,你可以说 20 年前的东西现在拿出来是复古,但是大清终归还是亡了,现如今街上也没有那么多人留着清朝人长辫子的发型,对吧?

复古不是退化,国风也不是复制,他们都是基于对经典传统的发展和继承,在此基础上的发扬和改良,在这一过程中,又会不断地出现淘汰进化和筛选,取其精华去其糟粕,最终留下来的将会成为新一代的经典。像是张国荣、beyond、邓丽君等等,他们的歌到现在还是会有人喜欢会有人唱,但在与他们同时期瞬间走红的那些歌曲,又有多少剩下来流传到了现在呢?

这些在经过时间和人们的筛选和沉淀后,仍能流传下来且被人们喜爱的,才是真正好的音乐。

最后

你觉得什么样的音乐才是好的音乐呢?

编辑:小楽

全部评论(共0条)